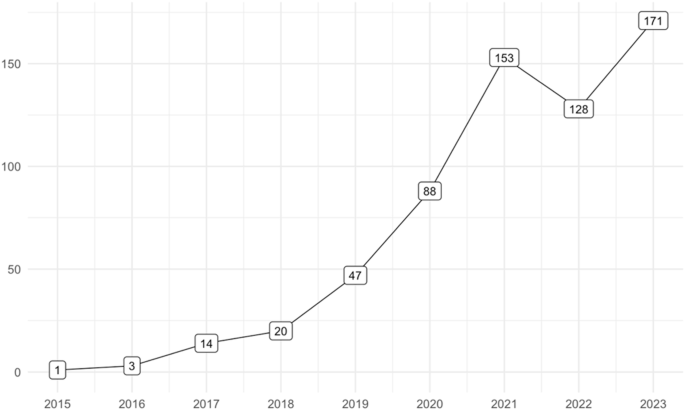

在医学领域,关于术语的辩论十分常见,通常关注于为概念和标准建立共享定义。这些定义不仅对研究和医疗实践至关重要,对其他研究领域、专业人士、资助者、监管者和患者的有效沟通亦是如此。数字生物标志物的定义也不例外。自2015年最初将其定义为病理表现的相关数字签名以来,这一概念已被提出了众多定义。最近的一项系统映射标识了在128篇文章中出现的127种定义。同时,标题或摘要中使用“数字生物标志物”

一词的文章数量激增,反映出全球数字生物标志物市场的快速增长,预计到下一个十年将超过200亿美元。尽管研究和商业兴趣不断增长,但对该术语确切含义的不确定性仍然存在。系统映射发现了三个主要的定义分歧领域。首先是收集的数据类型,例如“客观、可量化的生理和行为数据”或“所有人类数据”。第二是数据收集方法,例如“通过日常技术如智能手机、可穿戴设备、社交媒体和计算机互动”

或“通过可穿戴、植入或可摄取的设备和传感器”。第三是数字生物标志物的目的,例如“健康结果的指标”或“收集比看护人或自我报告更客观的社会互动和理解的指标”。在精神病学的数字生物标志物中,另一个维度突显出来——“生物-”在数字生物标志物框架中的解释。生物精神病学家和神经科学家可能会感到惊讶,定义数字生物标志物的特征不在于它是生物来源的指示器,而在于它能够使用数字技术记录和量化。

这扩大了生物标志物的概念,包括了从遗传信息到数字记录的行为和自我报告的广泛人类数据。这一超越真正生物参数的生物标志物概念的拓宽,呼唤对数字生物标志物术语的关键审视。数字生物标志物这一术语将来自两个不同领域的强大概念“数字”和“生物”结合在一起。在精神病学和其他医学领域,“数字”已成为希望和期待的来源,可能导致不加批判地接受任何带有此标签的事物。同样,“生物”

在精神病学中长期以来与乐观主义相关,通常被视为对复杂现象提供更深层次解释的工具。“数字”和“生物-”的结合创造了一个特别有力的术语,增加了使用时的精确性需求。本文倡导将数字生物标志物定义为限定在与相关疾病或状况关联的生物参数的数字测量。这种生物和非生物参数间的区别可能在边缘模糊不清,但由美国国家心理健康研究所(NIMH)开发的研究领域标准(RDoC)框架提供了一个有价值的启发。

在精神病学中,生物标志物的传统定义是通过生物学参数的测量来预示疾病相关的结果或过程。在精神病学中,Singh和Rose曾将生物标志物定义为“预测疾病的形成及其过程和结果的生物手段”。得到确认的精神病学生物标志物包括生理标志物如皮肤电导率和脑活动、遗传标志物和中间表型(如精神分裂症患者的异常眼球运动)。然而,尽管神经科学取得了进步,精神病学领域识别生物标志物仍然难以捉摸。

进展的主要障碍被归因于缺乏客观的诊断和分类系统来处理精神障碍的异质性。与其他通常根据生物异常对疾病进行分类的医学学科不同,精神病学依赖于主观的行为测试和自我报告。这种方法将症状表现高度可变的患者分组比如,导致重度抑郁症诊断的症状组合约有1500种。为了打破这种循环,NIMH开发了RDoC框架,以提供一种替代现有诊断分类系统的方法。

最近,研究人员包括参与开发RDoC的前NIMH主任Thomas Insel建议,像智能手机这样的新数字技术可以通过前所未有的数据收集和分析行为、认知和情绪来打破这一僵局。然而,随着新数字技术的引入,生物标志物的定义也在改变,混淆了RDoC框架。为进一步阐明,请考虑Torous等人的开创性论文,该论文建议数字数据收集将跨越RDoC框架中列出的七个嵌套分析单位:

生理、行为和自我报告,以及在不久的将来也可能涵盖基因、分子、细胞和神经回路水平的生物单位。这一立场似乎与RDoC框架保持一致,即仅将后者生物单位的测量称为明确的生物标志物。然而,在随后的文章中,Torous等人提出,基于智能手机的用户调查响应分数据收集和分析将产生独特的“自我报告”、“社会”、“行为”、“认知”和“生理”数字生物标志物。这些测量中的大多数并非固有生物的,可能的例外情况是生理测量。

推动这一生物标志物理解转变的原因是什么?虽然更广泛认识论和技术变化有所贡献,但一个罪魁祸首是2016年发布的最佳资源词汇表中生物标志物定义的模糊性。在一开始,词汇表被FDA和NIH领导者称为“一个动态文档,将促进所有研究和使用生物标志物和临床评估者间的共享理解。”然而,这个词汇未能达到这一目标。出于避免混淆的目的,建议更新BEST资源词汇表,以清楚区分生物标记(生物标志物)和非生物标记。

这一澄清意味着数字生物标志物必须代表生物标记,而不仅仅是任何通过数字手段收集的标记。考虑到RDoC的嵌套分析单位的应用,会进一步澄清精神病学数字生物标志物中的“生物-”含义。